海尔智慧楼宇连续7年轨交份额第一,持续领跑共赴绿色未来!

来源:海尔中央空调2025-01-21

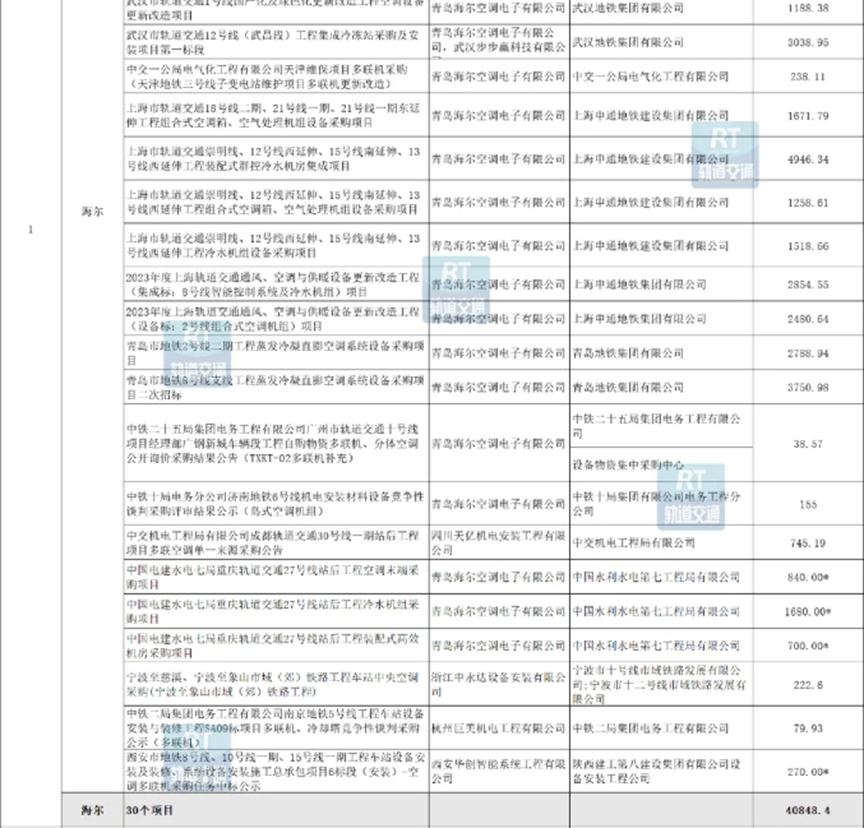

近年来,中国城市轨道交通发展速度、运营规模、运营线路等屡创新高!据《RT轨道交通》发布《2024年中国城市轨道交通市场数据预测报告》显示,2024年城轨行业共有21座城市业主发布了空调系统的中标项目共计93个,总中标金额达107810.27万元。

其中,从中标项目数量和金额来看,海尔智慧楼宇再次位居行业首位,全年中标30个项目,中标金额40848.40万元,连续7年轨交份额第一,持续领跑城轨中央空调市场。

2024年度城市轨道交通空调系统中标项目

向绿而行 城轨发展建设的关键

轨道交通运输力度强,客流量大,作为城市的重要基建,为人们的出行提供了便利、快捷的条件,对空调设备等配套系统的稳定节能、安全环保等性能,有着极为严苛的高要求。此外随着轨道交通网络的不断扩张和客运量的快速增长,列车空调能耗问题更加突出,节能降耗任务更加艰巨。

不同于环境较为稳定的楼宇建筑,城轨环控建设更加复杂,对暖通设备的运行和温度的精控等方面要求更加严格,对设备技术质量的要求也更高。

一方面,运行能耗并不是固定数值,取决于站点客流、外界环境等多种复杂要素,不同时间、区间分布不均衡;另一方面,城轨暖通系统包括水系统、风系统以及智控系统,场景不同、方案不同,需要定制专业空气解决方案。

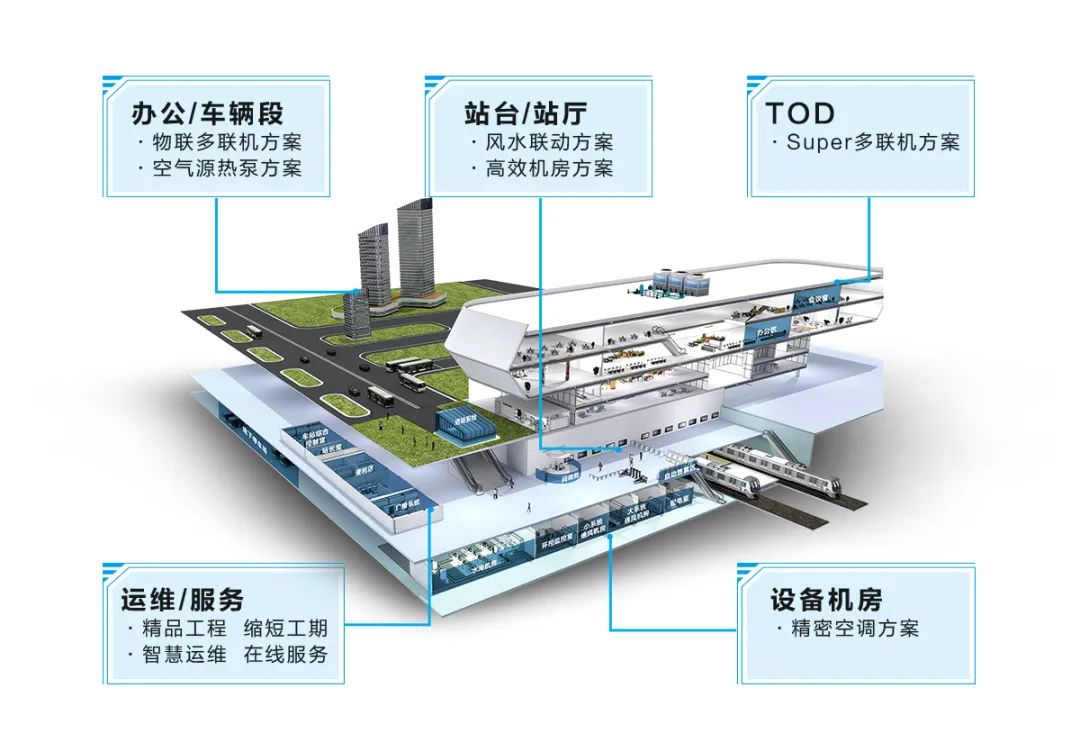

海尔智慧楼宇 轨交全场景解决方案

作为节能、智慧空气解决方案的开创者和引领者,海尔智慧楼宇打造更加创新、全面的产品技术和解决方案,推动轨交环控系统实现全生命周期的绿智管控,助力行业迈向高质量和可持续发展的全新未来。

围绕城轨建设痛点,海尔智慧楼宇承接国家战略,聚焦站台/站厅、办公/车辆段、数据机房、TOD、能源管理等轨交行业五大核心场景,以原创科技引领产业革新,凭借全场景智慧、节能降碳50%的核心优势提供差异化智慧低碳解决方案。

其中,针对站台站厅场景,海尔智慧楼宇风水联动解决方案打造舒适温湿度环境,北斗智慧高效机房方案助力节能运营,蒸发冷磁悬浮空调等方案解决冷却塔占地面积大的问题;针对办公及车辆段场景,可应用空气源热泵、物联多联机等,满足对供热和分区管理的需求;对于酒店、商场、地铁等相结合的TOD场景则可借助SUPER/MAX多联机方案实现灵活安装,磁气悬浮空调做到大冷量、低能耗等。

海尔智慧楼宇 城轨项目全国多点开花

海尔中央空调作为第一个应用于中国轨道交通领域的国产品牌,凭借着雄厚的产品研发实力、卓越的产品性能以及定制化专业化的场景解决方案斩获多城轨道交通空调系统项目,已覆盖全国39座城市239条地铁线。

2004年,海尔智慧楼宇中标广州地铁4号线,拉开了国产品牌在城轨行业应用的序幕。在轨道交通行业,海尔智慧楼宇赋能多条轨道交通线路的节能绿色化发展,成为城轨行业首选标杆品牌。

广州十三五规划纲要中,广州的“大交通”目标是打造建设成一个国际性综合交通枢纽。广州地铁十三五期8条线路主机全线海尔磁悬浮,实现地铁线路节能降耗。

成都地铁27号线是成都地铁第二条全自动运行的轨道交通线路,线路全长24.86公里,共设车站23座,国内第一条采用高效自适应空调系统解决方案。

上海地铁18号线是上海地铁史上第一条全线采用中国中央空调品牌的线路,而且是首个直通校园的地铁线路,海尔中央空调赋能上海地铁18号线复旦大学站,助力轨道交通焕发新“乘”机。

海尔智慧楼宇深耕城轨空调市场20年,轨交身影遍布全国各地。未来,海尔智慧楼宇将继续领跑行业,为轨道交通提供专业化解决方案,不断提高设备稳定性、节能性、智能性,为城轨行业的绿色智慧发展贡献力量。

扫码关注暖通制冷空调杂志官方微信公众平台

(微信号:hvrac200561)关注最新行业资讯!